今回は「割りピンの規格と材質」についての記事です。

割ピンは締結要素として定番で身近なピンなので、機械装置だけでなく家電から自動車まで幅広く使用されています。そんな割ピンですが、実際に使用している場面に遭遇すると割ピンのサイズがあっていないものを使用していたり、中古の割ピンを再使用していたり、注文しようとしたら指定したサイズがなかったり、、、などなどいろいろな問題に直面することがあります。

そこで今回の記事では、割ピンを使用する上で知っておきたい、使用目的、規格、材質などについてまとめておこうと思います。

記事の目次

割りピンの使用目的と規格と材質

割ピンとは

割ピンとは、2股で細長い金属製のピンのことで、穴に入れて折り曲げて使用します。

主に、ねじやナットとのゆるみ止め、軸(シャフト)の抜けや脱落防止、チェーンのジョイントのピンの抜け防止、などに使用されることが多いですが、その他様々な状況で使用されることが多いと思います。

割ピン

割ピンの疑問

先日こんなことがありました。

割ピンの注文しようとしたら「そんな割ピンないですよ」って言われてしまったのです。

「手元にある割ピンを測ってサイズを伝えているのに、、、なぜだろう、、、、?」

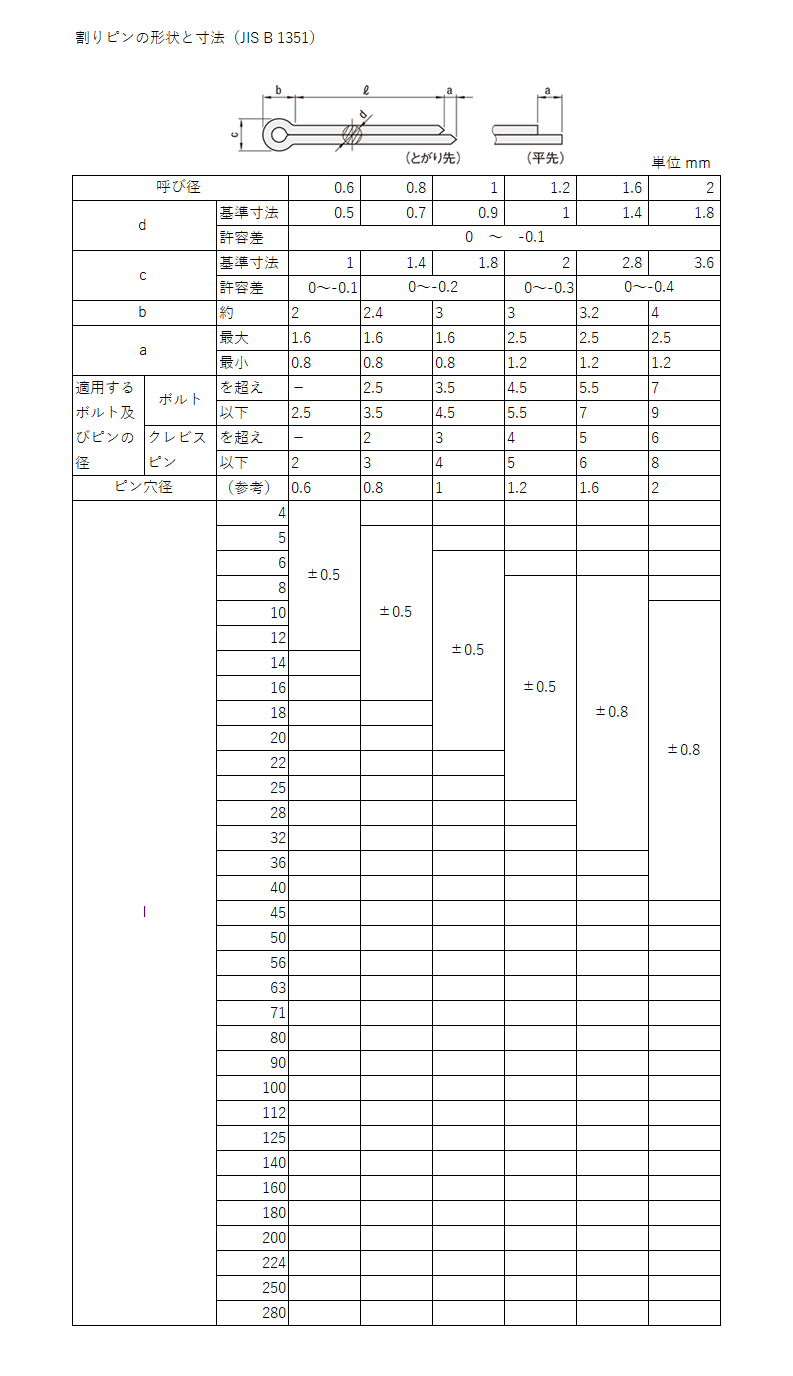

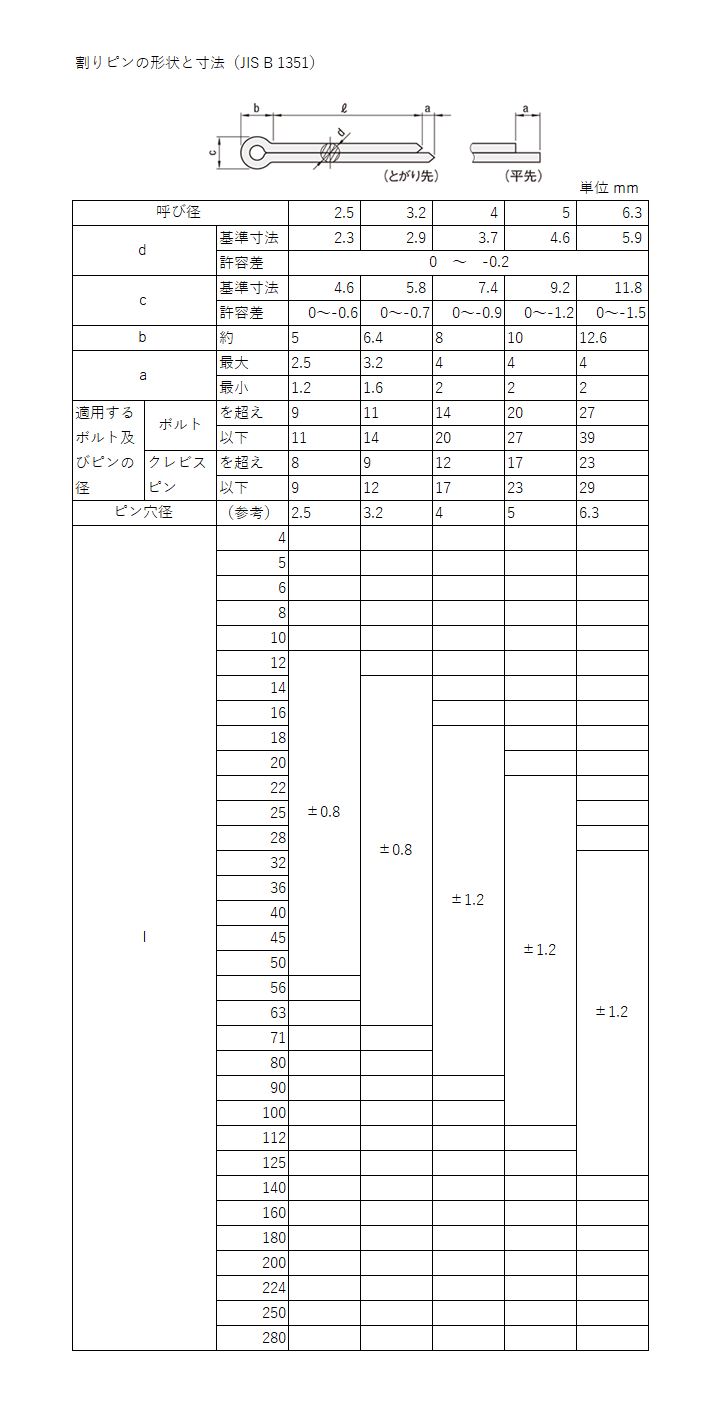

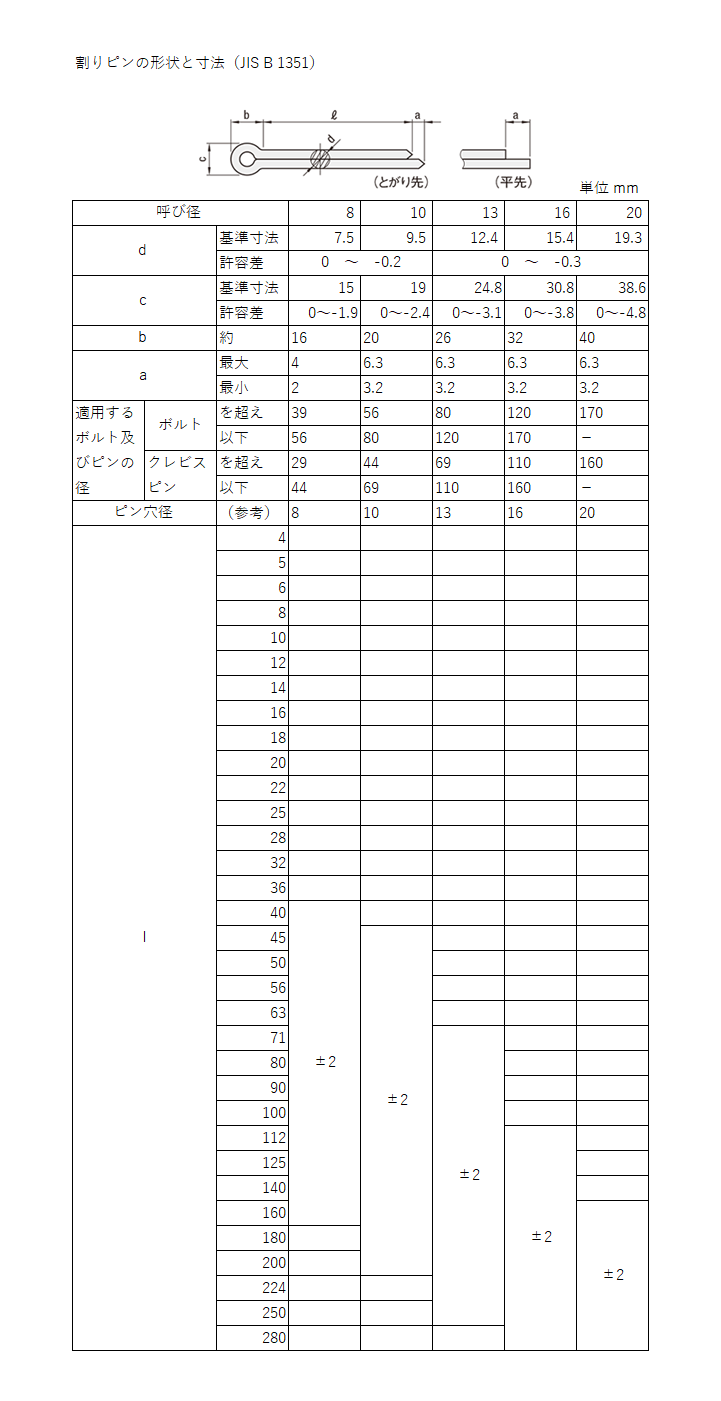

そんな疑問から割ピンのサイズを調べてみますと、JISで規格化されていることが分かったのですが、規格化されている割ピンは「呼び径」と「実際の寸法」に違いがあり、しかも実際の寸法は半端な数字だったので分かりにくかったのです。

これでは、きちんと相手に伝えるどころか、自分が混乱してしまいますよね。

そこで、今後このようなことがないように割ピンを使用する上で知っておくべき下記の4つについてまとめておこうと思いました。

-

割ピンの使用目的

-

割ピンの規格

-

割ピンの材質

-

割ピンを実際に扱うときのポイント

次項から紹介していきます。

割ピンの使用目的

様々な状況で使用される割ピンですが、使用する目的をまとめますこのようになります。

- 脱落防止

-

回転防止

-

ズレ防止

-

抜け防止

割ピンの規格

割ピンはJISで規格化されていますが、私のように現場で作業する側の人が注意しなければいけないことがあります。

注意したいことはこれです。

-

「呼び径」と「実物の径(大きさ)」は違う

- 「呼び径」は「ピン穴径」のこと

- 注文は「呼び径」で指定します

「呼び径」とは割ピンを入れる「ピン穴径」のことなので、例えば「呼び径が2」の割ピンの「d寸法は1.8mm」となり数値が一致しないので注意が必要です。

ただし必ずしも、「呼び径」=「ピン穴径」となるわけでもないので、割ピンを注文するときには「使用していた割ピンの実物の径」または「ピン穴径」と「JISの規格表」を照らし合わせて注文すると間違いありません。

割ピンのJIS規格は下記をご覧ください。

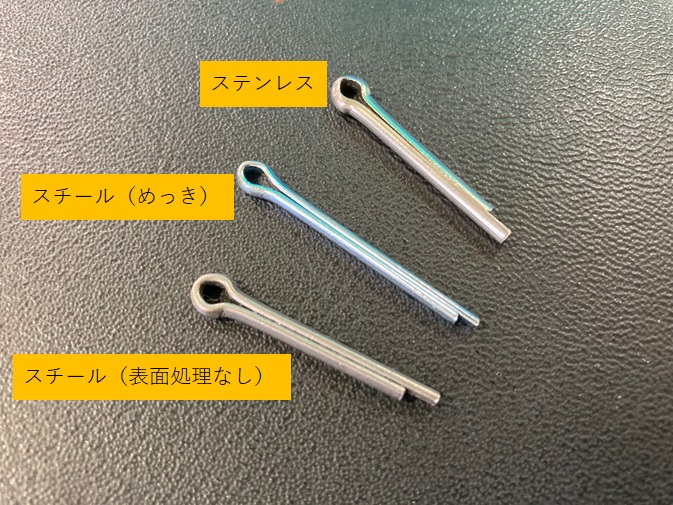

割ピンの材質

割ピンの材質はJISで規格化されていますが、材質以外にも表面処理の「ある」「なし」によって下記の4種類があります。

-

スチール(鋼)の表面処理なし、生地・・・材料は JIS G 3505(軟鋼線材)の SWRM6~17 又は JIS G 3539(冷間圧造用炭素鋼線)の SWCH6R~17R

-

スチール(鋼)のユニクロめっき・・・材料は JIS G 3505(軟鋼線材)の SWRM6~17 又は JIS G 3539(冷間圧造用炭素鋼線)の SWCH6R~17R

-

ステンレス・・・材料はJIS G 4315(冷間圧造用ステンレス鋼線)

-

黄銅・・・材料はJIS H 3260(銅及び銅合金線)の C 2600 W 又は C 2700 W

材質の使い分け

割ピンの材質にはスチール、ステンレス、黄銅、がありどれを使用すればよいか?迷ってしまいますね。

使分けの基本はこれです

-

割ピンを使用する相手部品と同じ材質を使用する

なぜか?

-

コスト、入手性、曲げやすさ、を考慮して

-

異種金属を使用すると腐食する

参考

*異種金属の腐食についてはこちらの記事をご覧ください

-

-

異種金属接触腐食やガルバニック腐食【イオン化傾向と金属の腐食】

今回は「異種金属接触腐食とイオン化傾向」についての記事です。 私は以前「異種金属を組合わせると腐食する」と ...

続きを見る

例えば、表面処理なし(生地)の部品にステンレスの割ピンを使用しても、コストアップし、入手しにくくなり、曲げにくいの作業性が悪くなります。そして何より、水分が多い環境ですと異種金属接触腐食が起きてしまい良かれと思ってステンレスにしても、実際には良いことは一つもない、、、、なんてことになってしまいます。

ですから、割ピンの材質は相手部品と同じ材質にすることが基本とし、もし異なる材質を使用する場合には十分に検討してください。

割ピンを実際に扱うときのポイント

割ピンの長さ

割ピンの長さが長すぎる場合には、ベンチでカットして(短くする)使用することができます。

割ピンのカットには注意ポイントがありますので確認しておきましょう。

-

ニッパーでカットしないこと・・・ニッパーはカットする能力が低いので刃が欠けたり、カットできないことがあります

-

カットしたらバリ取りすること・・・カットした部分はバリや変形がおきるのでバリ取りしないと穴に入らないことがあります。

割ピンをカットする

割ピンの再使用

部品交換やメンテナンスで取り付けていた割ピンを外すことがありますが、ここで注意したいことがあります。

注意したいこと

-

割ピンの再使用は原則禁止

「新品の割ピンがなくて再使用してしまう」こんなことが現場ではよくあることなのですが、実は割ピンは再使用すると曲げた部分が金属疲労によって折れてしまうことがあります。

もし、折れてしまうと割ピンが抜け落ちてしまい役目を果たさないどころか、機械装置の破損や故障の原因となりかねません。

どうしても仕方がなく再使用する場合は、後日新品に交換するか、自己責任で使用することになります。

割りピンの使用目的と規格と材質のポイントのまとめ

それでは、割りピンの使用目的と規格と材質について重要なポイントをまとめておきます。

ポイント

- 使用目的は、脱落防止、回転防止、ズレ防止、抜け防止、です

- 割ピンの規格の区分である「呼び径」は、割ピンの実物の径ではなく「ピン穴径」のことです

- 材質の種類は、スチール(表面処理なし)、スチール(めっき)、ステンレス、黄銅、の4種類あり、部品と同じ材質を使用すること

- 割ピンが長いときはベンチでカットして長さ調整できる

- 再使用は原則禁止

以上5つのポイントが大切です。

今回は、割ピンを使用する上で知っておきたいことについてまとめてみました。割ピンは締結部品として定番のピンですので、取り扱うことが多いと思いますが割ピンの再使用をすることだけは無いように注意しましょう。割ピンはホームセンターに行けば入手可能です。参考にしてください。

参考

*割ピンの実用例でチェーンのジョイントリンクを紹介しています

-

-

ローラチェーンのジョイントリンクの種類と固定方法

今回は「ローラチェーンのジョイントリンクの種類と固定方法」についての記事です。 ローラーチェーンはモーター ...

続きを見る

*割ピンの抜き方はこちらの記事で紹介しています

-

-

割ピンを特殊工具で抜く【専用プライヤーとペンチで抜く方法】

今回は「割ピンを特殊工具で抜く」についての記事です。 割ピンは、ねじやナットのゆるみ止め、軸(シャフト)の ...

続きを見る

*割ピンの購入はこちらから

*割ピンを抜くときに便利な専用工具はこれ

関連記事:【締結要素】

以上です。