今回は「段差加工とピンの位置決めを比べた結果」についての記事です。

位置決めの代表である両者について、私の実体験をもとに解説しようと思います。

記事の目次

位置決めとは

位置決めとは「部品の取り付け位置を保証する機構や構造」で、位置決めには「再現性と精度の保持」が求められます。

参考

*こちらの記事でも位置決めについて解説しています。

-

-

部品の位置決めの方法【再現性と精度について検討する】

記事の目次1 部品の位置決めの方法1.1 位置決めの意味1.2 位置決めの機構や構造2 位置決めの手法の特徴2.1 イン ...

続きを見る

位置決めの種類

位置決めの方式には様々なタイプがありますが、今回は位置決めの代表的にな下記の2点について考えていきます。

-

段差加工(段付き/平面の当て止め)

-

ピン(平行ピン、ノックピン)

段差加工の問題点

段差加工で多くの問題が起きる

位置決めの定番として、段差加工(段付き/平面の当て止め)とピンが代表的ですが、私の職場では位置決めの定番として「段差加工(段付き/平面の当て止め)」が定着していました。

しかし、その「段差加工」に執着するがあまり多くの問題が起きていたのです。

段差加工の問題

-

製作費(製作時間)の圧迫

-

塗装部品のマスキングの手間

-

材料の両面に段付き加工があると精度がでない

-

F材(フライス加工された材料)に段差加工をしていた

では、それぞれの問題について詳しく解説していきましょう。

製作費(製作時間)の圧迫

段差加工とピン穴(リーマ)加工を比べると、段差加工の方が加工に時間を要す場合が多くなります。特に段差が長くなる(長距離)の場合は特に時間がかかります。

加工時間はそのまま部品代に影響するので、コストダウンの障害となります。

塗装部品のマスキングの手間

段差加工の部品を塗装する場合は、基準面の段差を塗装するわけにはいかないのでマスキングが必要になります。

塗装の段取りとしてマスキングは重要な下準備ではありますが、自動車の塗装と違い機械装置の部品においてそこまでの「手間」はコストアップに他なりません。ですからマスキングが必要な部品は極力少なくするべきなのです。

材料の両面に段付き加工があると精度がでない

材料の両面に段付き加工をする場合には材料を裏返して加工することになりますが、材料を裏返してセットをしなおすと精度が出ない可能性があります。

それは基準面をダイヤルゲージで取り直しても測定誤差の影響や、工作機械の精度(0.02mm)が不利に影響するからです。

このようなことを考えると、精度確保と加工時間短縮のためには材料は一度固定したらその状態で全ての加工が完了するほうが良いと言えます。

F材(フライス加工された材料)に段差加工をしていた

平面精度が良い材料は高価ですが、加工次第では削り出しの部品と比べて「納期/精度/部品代」にメリットがあります。

ところが、「F材は穴あけ加工のみで使用する」の基本を無視してF材に段差加工をいることが起きていました。それによって、材料に反りが発生してしまったり、高価な材料をさらに削り加工をおこなうことでもの凄く高額部品となっていました。

ですから、「精度の良い材料は最小限の加工で使用する」の鉄則を守れる加工としなければなりません。

ピンによる位置決めの有効性

ここまでで、段差加工の問題点を中心に話を進めてきましたが、私はこのような問題に対して「ピン」の位置決めの方が有効ではないか?と感じていました。

*ピンの位置決めにすることで期待できること

| 段差加工の問題点 | ピンの位置決めで期待できること |

| 製作費(製作時間)の圧迫 | 製作時間短縮 |

| 塗装部品のマスキングの手間 | マスキングの手間がない |

| 材料の両面に段付き加工があると精度がでない | 裏返しで加工する必要がない |

| F材(平面加工された材料)に段差加工をしていた | 穴加工で使用できる |

しかし、ピンの位置決めが有効なのか有効でないのか?それとも適材適所(向き不向き)で使い分けが必要なのか?、、、、そのような実績がないわけで、一概に「この方法が最適」とは言い切れませんでした。

そこで、私は検図の時に設計に依頼して「段差加工」を「ピンの位置決め」に変更してもらうことで、ある種の実験を試みることにしたのです。

ピンの位置決めのポイント

「段差(段付き/平面の当て止め)の位置決め」から「ピンの位置決め」に切り替えてから2年が経過しようとしています。

ピンの位置決めを試行錯誤しながら進めた結果、私にはいくつかのポイントが見えてきました。

ピンの位置決めのポイント

- ピンの出シロは4mm前後が基本

-

複数本のピンは300~400mm間隔で設置する

-

ピンの挿入長さの目安は【ピンの出シロ×1.5倍】

-

止め穴のピン穴にはに空気抜きが必要

それでは、それぞれのポイントについて解説していきます。

ピンの出シロは4mm前後が基本

ピンの出シロとは、ピンを固定側部品のピン穴に挿入したときに飛び出している長さのことです。この飛び出しているピンが、相手部品の位置決めとなる部分です。

私は、このピンの出シロ(飛び出ているピン)は「4mm前後が基本」とすると良いと思っています。

ピンの出シロが長すぎると、「ピンの倒れ(直角)」が影響したり、固定部品に相手部品を組み合わせる場合にはピンを沢山挿入しないといけないので組付けが大変です。

逆にピンが短すぎると、位置決めが不安定になります。それは、ピン穴の面取りとピンの先端が若干テーパになっているので、当て止めの位置決めでも部品の組み合わせでもピンが実際に接触している面積が少なくて不安定を感じます。

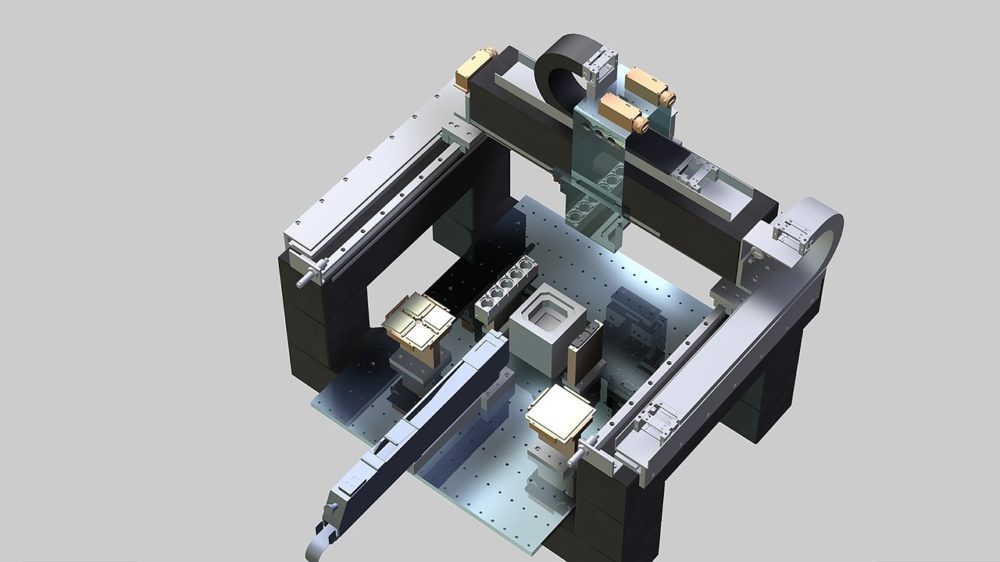

複数本のピンは300~400mm間隔で設置する

通常、位置決めのピンは1本~2本で使用することが多いと思いますが、LMガイドのように「長尺モノ」の位置決めには複数のピンで位置決めが必要になり、私が今まで組付けてきた手ごたえとしては「300~400mm間隔でピンを設置する」と良いと感じています。

複数のピンで位置決めする場合には、ピンとピンのピッチ(間隔)がいくつに設定するかが重要で、ピンの数が少ないとピンに接触していない部分の「LMレールの真直度はどうなのだろうか?」と疑問を感じることになります。また、だからと言ってピンの数は多すぎても加工時間とピン代がかさむし、少なすぎても精度に疑問を感じるし、しっかりと検討しなければいけません。

また、複数のピンの場合は「複数のピン穴がどの程度の精度で一直線上に並ぶのか?」の理解が必要です。私の経験ですと、やはり工作機械の精度0.02が基準となります。複数のピンにストレートエッジをあてて測定した結果、接触していないピン(光漏れしている)が発生してしまうことがあり、その時の「OK」「NG」の判断基準が0.02mmです。もし0.02mmを超える場合には「NG」としています。

ピンの挿入長さの目安は【ピンの出シロ×1.5倍】

ピンの挿入長さとは、ピンを固定側に何ミリ挿入するか?と言うことで、私はピンの挿入長さは「ピンの出シロ×1.5倍」程度が良いと感じています。

ピンの挿入長さが出シロより短いと、ピンの出シロ部分の「安定感」がありません。繰り返し当て止めと使用するような場合には要注意です。

逆にピンの挿入長さが出シロより極端に長い場合には、ピンの倒れ(直角)が影響する可能性があります。

止めのピン穴にはに空気抜きが必要

ピンを止め穴に挿入すると、ピンが抜けてくる場合があり、その原因は「空気の逃げ道がないこと」にあります。

例えば、ピンを固定側部品に挿入するときに「はめ合い用接着剤」を塗布することがあるのですが、そのような時には接着剤(液体)の膜がピンと穴の隙間を塞ぐので空気が密封されてピンが抜けが発生することがあります。

そのような対策として、止めのピン穴には「エアベント付きピン」を使用するか「ピン穴の底部にピンより小さな穴をあける」対策をすると良いでしょう。

参考

*ピンへの接着剤塗布についてはこちらの記事をご覧ください。

-

-

平行ピンにはめ合い接着剤を塗布する注意点【塗布のポイント】

今回は「平行ピンにはめ合い接着剤を塗布する注意点/塗布方法のポイント」についての記事です。 機械装置の部品 ...

続きを見る

-

-

嫌気性接着剤の使分け【ねじ緩み止めとはめ合いのロックタイトの種類】

嫌気性接着剤は機械装置を組立てる上で必要になるケミカルです。一般的には、機械装置のような金属で構成されてい ...

続きを見る

*ピンの抜け対策についてはこちらの記事をご覧ください。

-

-

平行ピンの抜け対策は貫通穴かエアベントです【エア抜きの対処方法】

今回は「平行ピンの抜け対策は貫通穴かエアベントです」についての記事です。 皆さんはこんな経験はありませんか ...

続きを見る

ピンの位置決めまとめ

このようにピンの位置決めをやってみて、「感じたこと」「分かったこと」をまとめてみましたがいかがでしょうか?

段差加工の問題点解決のためにピンの位置決めに変更しましたが、ピンの位置決めをうまく使うためには前述の「ピンの位置決めのポイント」が重要となると思います。そのポイントが守れていればピンの位置決めは有効に使えると思いますし、それによって段差加工の問題であった「問題点」が解決することができるでしょう。

しかし、ピンの位置決めをメインで組立をしていると時々「段差の位置決め」の方が有効に感じることもありますし、段差とピンの位置決めについて感じることはまだあります。

今ここではそれをお話しすることができませんが、今後も実績を積んで「位置決め方法」について考えていこうと思っています。

参考 あり得ない位置決め

以前起きた不具合なのですが、ある部品の位置決めに「段差加工の当て止め」と「部品の組み合わせ面にピン」を併用してることがありました。

結果は、「ピンを挿入すれば段差に当たらない」「段差に当てればピンが挿入できない」とったことが発生しました。段差とピンの位置関係が「出ていない」のが原因ですが、それは当然のことでしょう。

段差加工とピン穴加工の位置関係の公差が固定側部品と相手部品にあり、それらが寸分狂わずぴたりと行くわけがりません。

図面に記載していれば何でも予定調和で「できる」と思っている設計の悪い幻想です。そのような「ありえない不具合」が起きないように、位置決めのについて(加工について)理解をするべきですね。

*平行ピンの購入はこちらから

*平行ピンに欠かせないリーマーの購入はこちらから

関連記事:【締結要素】

以上です。