今回は「トラニオンとクレビスにグリースを塗布する」についての記事です。

トラニオンとクレビスは揺動の動作に使用される機構で、シリンダの取付け金具として採用されることが多いと思いと思います。

実はこのトラニオンとクレビスにはグリースを塗布して組付けるように取扱い説明書に記載がありますが、意外とこの事実を知らない人が多いようです。

そこで今回の記事では、SMCのエアシリンダを例にしてトラニオンとクレビスの組付けについてまとめておこうと思います。

記事の目次

トラニオンとクレビスにはグリースを塗布する

シリンダの取付け金具

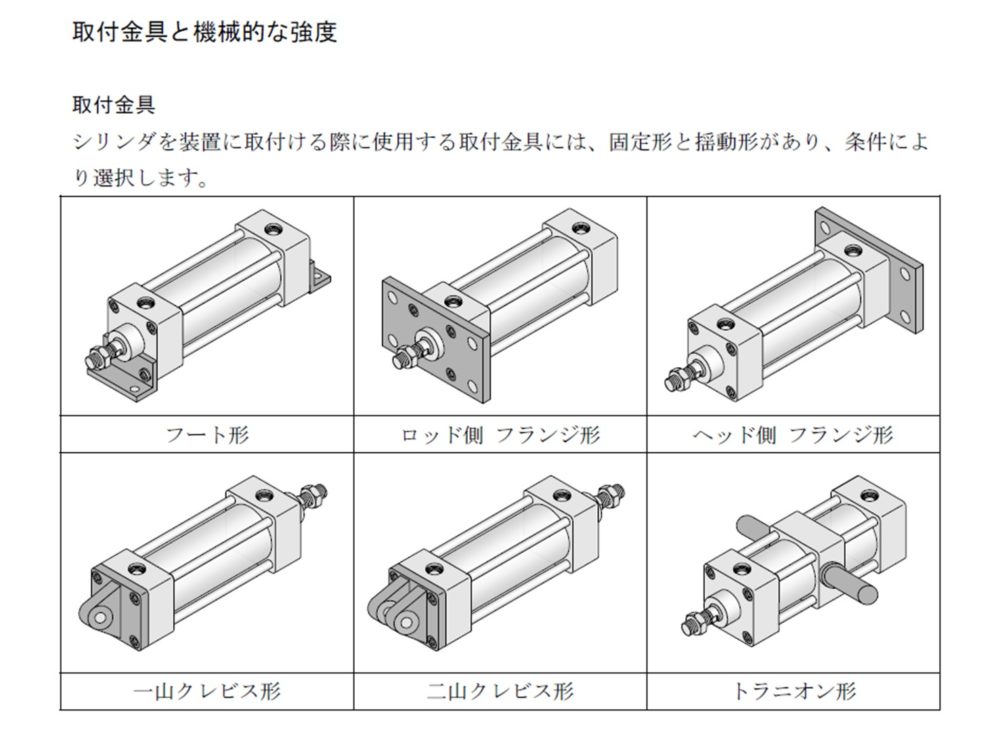

まず初めに、シリンダを部品に固定する方法として、どのような固定金具(固定方法)があるか確認しておきましょう。

引用抜粋:SMC シリンダの取付け金具

*クリック拡大

大きく分けて2つの分類に分かれます。

-

固定形・・・フート形、フランジ形

-

揺動形・・・トラニオン形、クレビス形

固定形はシリンダ本体が可動しないタイプで、揺動形はシリンダ本体がロッドの伸縮によって可動するタイプです。

このうち揺動形のトラニオンとクレビスは可動する仕掛けなので組付けるときのポイントがあります。

トラニオンとクレビスの組付けポイント

-

可動する部分にグリースを塗布する

*トラニオンとクレビスはエアシリンダ/油圧シリンダともにメーカーが違っても基本的にはグリースを塗布します。

トラニオンとクレビスにグリースを塗布

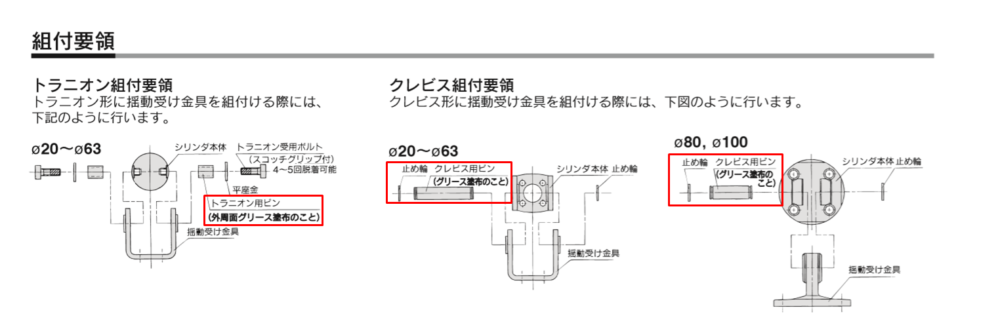

トラニオンとクレビスのグリース塗布ついては下記の取扱説明書をご覧ください。

引用抜粋:SMC エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

*クリック拡大

このように可動部分のピンにグリースを塗布するように記載があります。可動部分は金属同士が摩擦するので潤滑することで摩耗の軽減を図る目的なのですが、実際にはなんとなくそのまま組み付けている方も多いと思います。

もしグリースを塗布しなければこんなことが起きるでしょう

-

長年使用するとピンや受け金具のブッシュが摩耗して痩せていき「ガタガタ」になる

-

シリンダ固定の遊びが大きくなれば機能として問題起きる

私が今まで見てきた装置は、定期的にシリンダを交換されていても金具まで交換されているケースはあまり見受けられませんでした。ですから、少しでも長持ちできるように組付ける人はグリース塗布の一手間を惜しまないようにしましょう。

実際に塗布してみる

それではトラニオン形を例として組付けをやってみます。

トラニオンの金具とシリンダ

*クリック拡大

基本的には、ピンに塗布するグリースの種類はリチウムグリースでOKです。

取扱説明書にはグリースの種類は特に指定されていませんので万能なリチウムグリースを選択するか、高荷重下の摩擦/摩耗低減を期待する場合はモリブデングリースがおすすめです。

参考

*モリブデンの効果についてはこちらの記事で紹介しています。

-

-

極圧添加剤を潤滑剤に添加して摩耗や焼き付きを防止する

今回は「極圧添加剤を潤滑剤に添加して摩耗や焼き付きを防止する」についての記事です。 添加剤は、基油に添加す ...

続きを見る

グリース塗布と組付け

*クリック拡大

ピンにリチウムグリースを塗布(分かり易くするために厚めに塗布しています)

シリンダに組付けて完成

グリースを塗布しない状況

ここまでで、トラニオンとクレビスにはグリースを塗布するように解説してきましたが、私の場合はあえてグリースを塗布しない時があります。

塗布しない状況

-

粉塵が酷い環境で使用する場合

粉塵が酷い環境下ではグリースに粉塵が付着してバルブコンパウンドのように摩擦で部品を削ってしまうことがあるためで、そのような時にはグリースを塗布しない方が長寿命になる場合があります。

ですから基本としてはグリースを塗布すべきですが、環境によっては塗布しない選択も必要ではないかと思います。

トラニオンとクレビスのポイントまとめ

それでは、トラニオンとクレビスについて重要なポイントをまとめておきます。

ポイント

- トラニオンとクレビスは揺動形の取付金具

- 可動する部分は摩耗対策でグリースを塗布する

- 粉塵が酷い環境で使用する場合はグリースを塗布しない

以上3つのポイントです。

今回はトラニオンとクレビスについてグリース塗布の解説をしました。私の場合には状況によって塗布するか?しないか?判断していますが、基本は塗布で間違いありません。このような一手間をめんどくさがらずに当たり前にできるように組立てましょう。

参考

シリンダーの取付金具に関して、こちらの記事も参考になります。

-

-

フローティングジョイントの組付け注意点【偏心と偏角の吸収】

今回は「ローティングジョイントの組付け注意点/偏心と偏角の吸収」についての記事です。 フローティングジョイ ...

続きを見る

リチウムグリースの購入はこちらから

関連記事:【空気圧/油圧】

以上です。