今回は「止め輪の種類とC形止め輪の干渉事例と対策」についての記事です。

止め輪と言えば規格化されたC形止め輪が一般的です。しかし、このC形の止め輪を使用して組立をおこなっていると、他の部品と干渉してしまうことがあります。そのような時には、規格外の丸形止め輪/OV型リング/GV型リングを使用することで干渉を回避できることがあります。

そこで今回の記事では、今回は数多くある止め輪の中でもC形止め輪(C形偏心止め輪)と丸形止め輪/OV型リング/GV型リングに焦点を当ててみたいと思います。

記事の目次

止め輪(スナップリング)の種類

止め輪とは、軸や穴の溝に拡大したりし縮小してはめ込むリングのことです。*スナップリングとも呼ばれます。

止め輪は「ズレ止め」「抜け止め」や「容易に位置変更する」目的で使用したりと用途は様々です。

止め輪には形状の違いよって種類があるのですが、その中でもJISで規格化されたタイプと規格化されていないタイプあるので紹介していきます。

C形止め輪(JIS規格)

C形止め輪はJISで明記されており各社名称は統一されています。

C形止め輪

丸形止め輪/OV型リング/GV型リング(規格外)

下記の形状の止め輪はJISで規格化されていないようなのでメーカーによって名称が異なるようです。

JISで規格化されていない止め輪

-

丸R形止め輪・・・穴用 「オチアイ」の商品名

-

丸S形止め輪・・・軸用 「オチアイ」の商品名

-

OV型リング・・・穴用 「岩田電工株式会社」の商品名

-

GV型リング・・・軸用 「岩田電工株式会社」の商品名

丸形止め輪/OV型リング/GV型リング

C型止め輪と丸形止め輪/OV型リング/GV型リングの違い

C型止め輪と丸形止め輪/OV型リング/GV型リングの違いをまとめてみます。

| C形止め輪 | 丸形止め輪/OV型リング/GV型リング | |

| すき間 | 偏心しているので広い所と狭い所がある | C形よりも隙間が広い |

| スラスト荷重 | 良好 | C形の2/3の負荷能力 |

| 取付工具 | スナップリングプライヤー | スナップリングプライヤー |

| 入手/流通 | 一般的 | C形ほど一般的でなく入手に時間を要す場合あり |

このような違いがありますが、特にスラスト荷重には注意が必要です。

C形止め輪でよくある干渉

止め輪と言えばスタンダードなタイプがC形止め輪ですが、C形止め輪を使用した構造で組立をしていると「止め輪」と「他部品」が干渉する事があります。

C形止め輪は偏心しており回転すると広い所と狭い所が変化しますので干渉を見落としがちです。

偏心の参考

穴用C形止め輪とシャフトまでのすき間

例えばC形止め輪の干渉には下記のような事例があります

干渉例

-

C形止め輪と止め輪

-

C形止め輪とシャフト

-

C形止め輪と金属ワッシャー

-

C形止め輪とオイルシール(ダストシール)

止め輪と止め輪の干渉

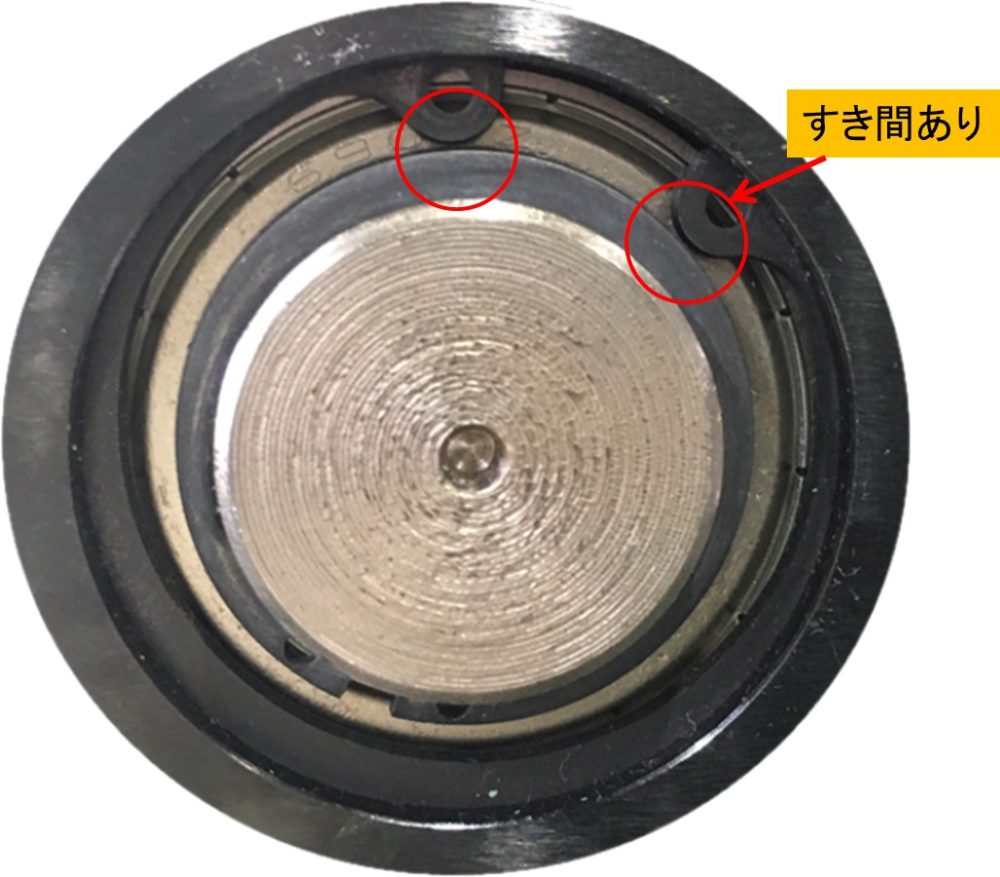

穴用C形止め輪と軸用C形止め輪が干渉している。シャフトが回転すると止め輪も回転してしまう。

止め輪の種類で干渉対策

干渉は設計段階で検討すべきですが現場起きてしまった場合にはどうすれば良いのでしょうか?

先に干渉例を紹介しましたが、それについて対策を考えてみます。

対策例

| 干渉 | 対策例 |

| C形止め輪と止め輪 | 止め輪の種類(形状)を変更する |

| C形止め輪とシャフト | 止め輪の種類変更(形状) OR シャフトに追加工(逃がし溝) |

| C形止め輪と金属ワッシャー | 止め輪の種類変更(形状) OR 金属ワッシャーの大きさを変更 |

| C形止め輪とオイルシール(ダストシール) | 止め輪の種類変更(形状) |

対策方法は干渉状況により様々ですがC形止め輪を使用している場合は止め輪を「丸形止め輪/OV型リング/GV型リング」へ変更する事で干渉を回避できる可能性があります。

対策実践 ≪例≫

「穴用C形止め輪」と「軸用C形止め輪」が干渉していた問題を「穴用C形止め輪」と「丸S形止め輪」に変更してみました。

干渉の対策

すき間は0.5mm程あります。干渉はありません。ただし「丸S形止め輪」は押さえきれない部分が出来てしまうのでしっかり感がなくスラスト荷重に弱いのもうなずけます。

180度回転させて干渉が無いか確認しました

止め輪の種類と干渉対策のポイントまとめ

それでは、止め輪の種類と干渉対策について重要なポイントをまとめておきます。

ポイント

- 通常はJIS規格のC形止め輪を使用する

- 丸形止め輪/OV型リング/GV型リングを使用する場合は、スラスト荷重に弱いので注意

- C形止め輪が干渉する場合は、丸形止め輪/OV型リング/GV型リングで干渉対策ができる

以上3つのポイントです。

*止め輪の購入はこちらから

*スナップリングプライヤーの購入はこちらから

関連記事:【締結要素】

以上です。