今回は「締結用のねじとは【ねじの原理から締付けトルクの算出】」についての記事です。

普段何気なく使用しているねじですが、その反面ねじにまつわるトラブルに遭遇することも多いと思います。トラブルの原因には、ねじに関する知識不足によることもあるでしょう。例えば、ねじの締め付けすぎてねじ切ってしまったり、ねじが緩んでしまったり、、、そのようなトラブルの対策にはねじの基礎知識が欠かせません。

そこで今回の記事では、締結用のねじに関する基礎情報をまとめておこうと思います。

記事の目次

締結用のねじ

ねじとは、円柱形状の金属や樹脂の側面にらせん状の溝が設けてあるもので、大きく分けて2つに区分けされます。

ねじの区分け

-

締結用のねじ

-

運動用のねじ

この中でも今回は、部品の固定として使用される締結用のねじについて話を進めます。

締結用のねじとは

締結用のねじとは、別個の部材を連結させるねじのことで、ねじ山の形状が三角形のため三角ねじと呼ばれます。

*三角ねじ、丸ねじ、台形ねじ、などのねじの種類についてはこちらの記事をご覧ください

-

-

運動用と締結用のねじを紹介【ねじ山の種類と特徴まとめ】

今回は「運動用と締結用のねじ」についての記事です。 ねじは機械装置だけでなく世の中に存在するあらゆるものに ...

続きを見る

ねじの構造

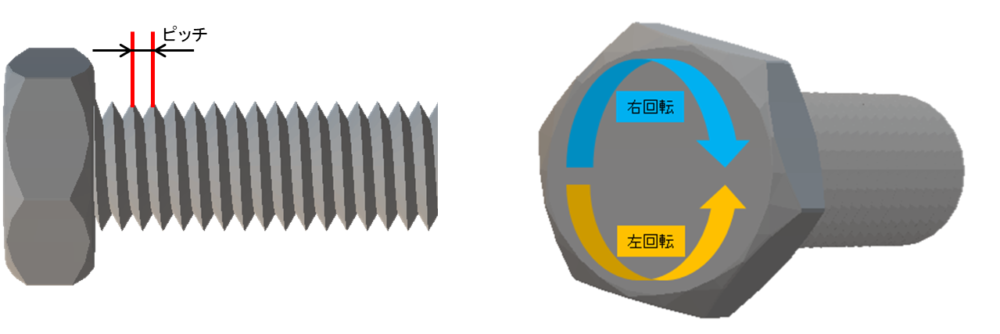

まずはねじの構造について下記のイメージ図をご覧ください。

イメージ

ねじの構造には下記の3つが重要な要素となります。

-

ピッチ

-

リード

-

回転方向

それでは詳しくまとめていきます。

ピッチ

ピッチとは、隣り合うねじ山の中心間距離のことです。

一般的に使用されるねじのピッチはJIS規格になっています。

-

メートル並目(なみめ)

-

メートル細目(ほそめ)

締結用のねじとしてはメートル並目ねじが標準とされていて、メートル細目ねじは特殊な目的の場合に使用されます。

メートル細目ねじを使用するとき

-

ねじのゆるみ対策・・・ねじ山のリード角が少ない(らせんの角度)ので緩む為に必要なトルク増えることでゆるみづらくなります。

-

微調整をするとき・・・調整ボルトや押しボルトなどの微調整をしつつ固定がしない場合に使用します。

ここで紹介しているピッチの種類以外にもISO規格や特殊ねじなどのJIS規格以外のねじもあります。

もし、ねじピッチの判別が必要な場合にピッチゲージで判別する方法がおすすめです。

リード

リートとは、ねじが一回転した時に進む距離のことです。

一般的に締結用として使用するねじは1条ねじと呼ばれるねじで、ねじが1回転したときに1ピッチ分進むねじです。

リードの種類

-

1条ねじ・・・1回転で1ピッチ進むもの(1リードの間に1条のらせんがある)

-

2条ねじ・・・1回転で1条ねじの2倍進むもの(1リードの間に2条のらせんがある)

-

多条ねじ・・・1回転で条数×ピッチ進む(1リードの間に条数分ののらせんがある)

このように、ねじのらせんの数によって進む距離が異なります。

ねじのリードの加工方法は下記の動画が参考になります。

引用抜粋:けずりん 旋盤で2条ネジ、3条ネジ説明編 オッサンの機械加工

回転方向

回転方向とは、右回転と左回転のどちらに回転させると進むのか?によって区別されます

ねじの回転方向

-

右ねじ・・・右に回すと締まる 左に回すと緩む

-

左ねじ(通称:逆ねじ)・・・左に回すと締まる 右に回すと緩む

通常使用するねじは右ねじですが使用用途により左ねじを使用することがあります。

左ねじを使用するとき

-

回転部品のゆるみ対策

左ねじを採用しているものには、、、

-

大型トラックの左側のホール(左回転)の固定ねじは左ねじ・・・回転中はねじは締り方向に力が働く

-

扇風機の羽(右回転)の固定は左ねじ・・・羽の動き出しでゆるまないように

このように、事故やトラブルが起きたときに安全方向に働くようにしたいときに左ねじが使用されます。

ねじの構造のポイントまとめ

それでは、ねじの構造ついて重要なポイントをまとめておきます。

ポイント

- ねじには締結用と運動用がある

- ねじの構造にはピッチ、リード、回転方向がある

- 通常使用するねじは、メートル並目の1条ねじで右ねじ

以上3つのポイントです。

ねじの原理

では次に、ねじが締まる原理について解説していきます。

解説するテーマはこちら

-

軸力と締結原理

-

軸力の効果

-

強い軸力とねじのゆるみ対策

では話を進めましょう。

軸力と締結原理

ねじを締めつけるとなぜ部品を固定することができるのか?

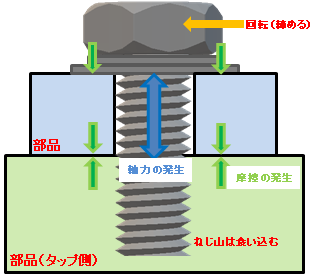

まずは、下記のねじの締め付けイメージ図をご覧ください。

イメージ

ねじを締めつけると何がおきるのか?といいますと、、、

-

おねじとめねじが互いのねじ山が食い込み合いねじが伸びる

そうなんです、ねじを締めるとねじは伸びるのです。実際にねじを締めつけてみるとねじが伸びる感覚が分かると思います。

では、ねじが伸びるこで何が起きているのでしょうか?

ねじを締めつけてねじが伸びると元に戻ろうとする張力が発生し、それによって「ねじ山」「部品と部品の接触面」「平座金(ワッシャー)」に強い摩擦力が発生します。この力を軸力と言います。

つまりこのようなイメージです。

-

ねじが伸びる=張力=軸力の発生 ⇒ 締結

このような作用によって部品や部材が締結されます。

軸力の効果

ねじを締めつけることで軸力が発生するのですが、軸力の効果について整理しておきましょう。

ねじの締結に必要な摩擦

-

ねじ山の摩擦

-

ねじの座面の摩擦

-

部品と部品の接触面の摩擦

このような摩擦力を軸力によって保持するため、ねじは緩まずに部品を締結させることができ、軸力が強いほど摩擦力も大きくなりさらに緩みにくくなります。

強い軸力とねじのゆるみ対策

ここまでで、ねじによって部品を締結させるためには軸力が必要と分かりましたが、実際のところ現場ではねじを締めているはずなのに使用する環境によってはねじが緩んでしまうことがあります。

このようなねじのゆるみについて考えたときに、軸力が一つのテーマになると思います。

軸力のポイント

-

強い軸力を発生させればねじは緩みにくくなる

この原理を考えたときに、ねじを締めているのに緩んでしまうということは、ねじに発生している軸力が弱い可能があると言えるでしょう。

では強い軸力を発生させるためにはどうすればよいか考えてみますと、、、

軸力アップに必要なこと

-

ねじの引張強さ・・・ハイテンションボルトを使用して、強い力で締め付ける

-

ねじの有効長・・・有効長は1.5D~2.0Dにして摩擦面積を増やす

-

摩擦面積を増やす・・・大きくて剛性のある座金を使用してみる

このようなことが有効となるでしょう。

*ねじのピッチの解説でも触れていますが、ピッチが細かい細目のねじは緩みの対策として有効です。

ねじの原理のポイントまとめ

それでは、ねじの原理ついて重要なポイントをまとめておきます。

ポイント

- ねじを締めるとねじは伸びて戻ろうとして(張力)軸力が発生する

- 軸力によって、強い摩擦が発生、維持されるので部品は締結される

- 軸力が強ければねじは緩みにくくなる

以上3つのポイントです。

ボルト/ねじの緩みの原因

それでは前述でふれたねじの緩みについて、その発生原因にはどのようなことが考えられるのか?まとめておきます。

ねじのゆるみの原因は2つの現象に区別されます。

-

回転によるゆるみ

-

回転以外のゆるみ

回転による緩み

ねじが回転によって緩むとは下記のことです

-

ねじに振動や衝撃が繰り返し加わりゆるみ方向に回転する

回転以外による緩み

ねじが回転以外で緩むとは下記のような状況が考えられます。

-

初期緩み・・・ねじ山や座面のがなじみ、摩擦力が低下する

-

陥没・・・部品や部材が柔らかい場合や座面が小さい場合に接触面が陥没して軸力が低下する

-

振動摩擦・・・連結部材がお互いに微細に振動して軸力が低下する

-

軸力不足・・・そもそも、ねじの締付けが不足している

ボルト/ねじの緩みの原因まとめ

このようにねじが緩む原因は様々ありますが、ねじのゆるみ対策の第一歩としては、やはりねじをしっかと締め付けで強い軸力が発生するように考えると良いと思います。

もしそれでも解決しない場合には、ゆるみ対策のねじやナット、ワイヤーロックなどの方法をとることになります。

ねじの締付けトルクの算出

ねじは強い軸力を発生させれば部品や部材の締結が強固になり、さらにゆるみにくくなります。

しかし、ねじには金属や樹脂などの材質問わず、ねじの材質による強度があるため締め付けしすぎるとねじが破断してしまうことがあるので注意が必要です。

ここからは下記の4項目をテーマにねじの締め付けについて話を進めます。

-

ボルト/ねじの強度

-

ボルト/ねじの強度区分

-

ボルト/ねじの締付けトルク

-

ボルト/ねじを緩める時のトルク

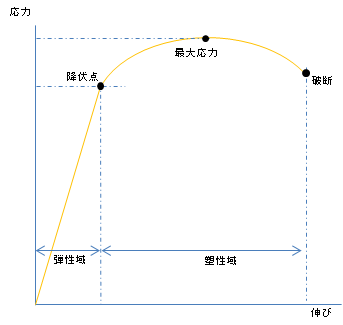

ボルト/ねじの強度

ねじは強度を超える力で締め付けないように注意しなければいけません。

ねじの締め付けによって起きることは下記の2点です

-

ボルト/ねじは締付け過ぎると、軸力は失われねじ切れる

-

降伏点を超えると、ねじは伸びたままもとに戻らないので軸力を失う

このようなことが起きるとねじの締結効果はなくなってしまいます。

イメージ

*ボルト/ネジは締付け過ぎると、軸力は失われねじ切れる

降伏点を超えると、ねじは伸びたままもとに戻らない

ボルト/ねじの強度区分

ねじには強度の種類がありますが、その強度は強度区分によって規格化されています。

イメージ

ボルトの頭に強度区分の数値がある

左側4.8 / 中央10.9 / 右側12.6

強度区分の見分け方は、上記のねじの真上にある番号を読み取ることです。

例えば、ねじの真上に【 4.8 】の強度区分の番号がの場合は、、、

-

4=引張強さ(破断に至るまでの最大応力) 4×100=400N/㎟

-

8=降伏点(材料を引っ張ったり、圧縮した時に変形量が力と比例しなくなる点) 8×10=80%

そして、ねじは降伏点を超えないように締め付けなければいけないので、、

-

引張強さの80%が降伏点 降伏点応力=400×0.8=320N/㎟

このように、ねじの強度区分から降伏点の引張強さを計算することができます。

ボルト/ねじの締付けトルク

ねじの締付けトルクは降伏点応力の70%が適切とされていますが、前述で計算したねじの引張強さをもとに締め付けトルクを計算する必要があります。

締付けトルクの計算方法

-

締付け時の軸力(N)=降伏点応力の70%(N/㎟)×有効断面積(㎟)

-

締付トルク(N/m)=0.2×降伏点応力の70%の時の軸力(N)×ネジ径(mm)÷1000

有効断面積は下記の資料を参照します。

| 一般用メートルねじの有効断面積 | |||

| ネジの呼び | ピッチ(mm) | 有効断面積(㎟) | |

| M 4 | 0.7 | 8.78 | |

| M 5 | 0.8 | 14.2 | |

| M 6 | 1 | 20.1 | |

| M 8 | 1.25 | 36.6 | |

| M10 | 1.5 | 58 | |

| M12 | 1.75 | 84.3 | |

| M14 | 2 | 115 | |

| M16 | 2 | 157 | |

| JIS B 0205-3 メートル並目ネジの有効断面積 抜粋 |

例えば、強度区分4.8のM10並目ボルトの場合ですと

-

降伏点応力の70%の時の応力 320×0.7=224N/㎟

-

降伏点応力の70%の時の軸力は 224N/㎟×58㎟=1300N

つまりこの場合の締め付けトルクは

-

締付けトルク 0.2×13000×10÷1000=26.0N/m

このようになります。

補足情報 ボルト/ねじを緩める時のトルク

補足情報として、ねじを緩めるときのトルクについて紹介しておきます。

私の経験上、緩める時のトルクは時間によって変化することが多いです。

-

締付けて直ぐに緩めた時・・・締付けた時の70~80%のトルクで緩む

-

締付けて長時間放置(数か月、数年)した時・・・締付けたトルク以上のトルクが必要

締め付けたばかりのときは、摩擦している部分がまだ安定していない(馴染んでいない)と思われますが、長時間立ったねじは腐食や熱による接触面のかじりなどが考えられます。

ねじの締付けトルクの算出のポイントまとめ

それでは、ねじの締付けトルクの算出ついて重要なポイントをまとめておきます。

ポイント

- ねじは締付けしすぎると、ねじ切れたり伸びたまま戻らない

- 締付けトルクはねじの降伏点応力の70%が基準

- 締付けトルクはねじの強度区分から計算して求める

以上3つのポイントです。

参考

こちらの記事も参考になります。

-

-

回転角法とトルクこう配法によるねじの締付け【専用トルクレンチ】

今回は「回転角法とトルクこう配法によるねじの締付け」についての記事です。 ねじの締付けを管理しようとしたら ...

続きを見る

-

-

皿ねじのねじ山にはバラツキがある【ねじ山の有効長さ】

今回は「皿ねじのねじ山にはバラツキがある」の記事です。 先日、皿ねじを使用して部品を固定しようとしたら、ね ...

続きを見る

-

-

部品やフランジのボルトを締める順番【歪みと漏れの関係性】

今回は「部品やフランジのボルトを締める順番」についての記事です。 部品を取り付けるときに欠かせない作業に「 ...

続きを見る

関連記事:【締結要素】

以上です。