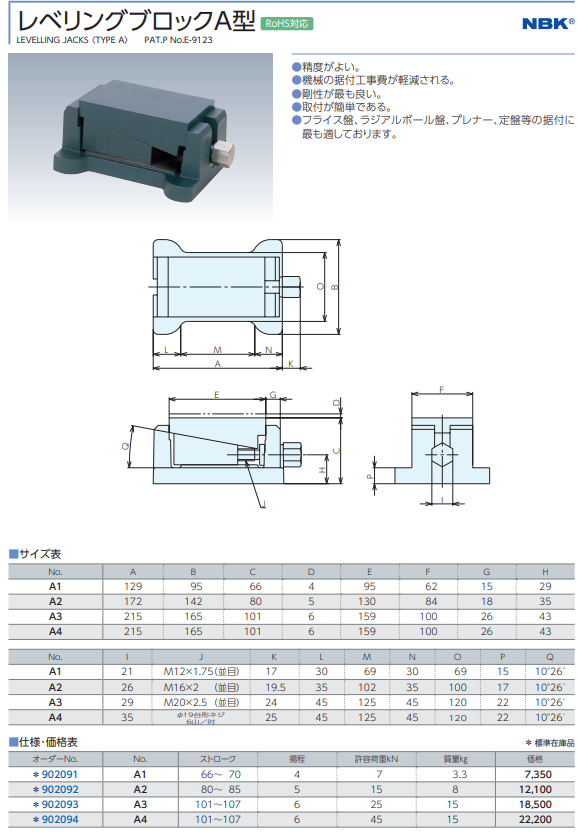

レベリングブロックとは

レベリングブロックとは、上下調整(高さ調整)をする為の部品で、内部のテーパー部品の組合せによって、少ない力で微細に上下調整ができます。

特徴はこのようになります。

-

高荷重に強い

-

安定性が高い

-

微細な上下ができる

引用抜粋:株式会社ナベヤ カタログ

必要な場面

組立においてレベリングブロックを使用する場面は、アジャストボルトがない「フレーム」や「ベースプレート」を水平として組立を進める時です。

例えばユニットを組立てる場合に、アジャスト機構がないユニットがあり精度を測定しながら単体で組立てる事が難しい事があります。そう言った時に、レベリングブロックを「フレーム」や「ベースフレーム」の下面に入れてレベル調整を行うことが出来ます。

組立完成後、設置や据付をする時には「レベリングブロックで水平とした」状態にシムなどで復元できれば組立てた時の精度を再現できます。

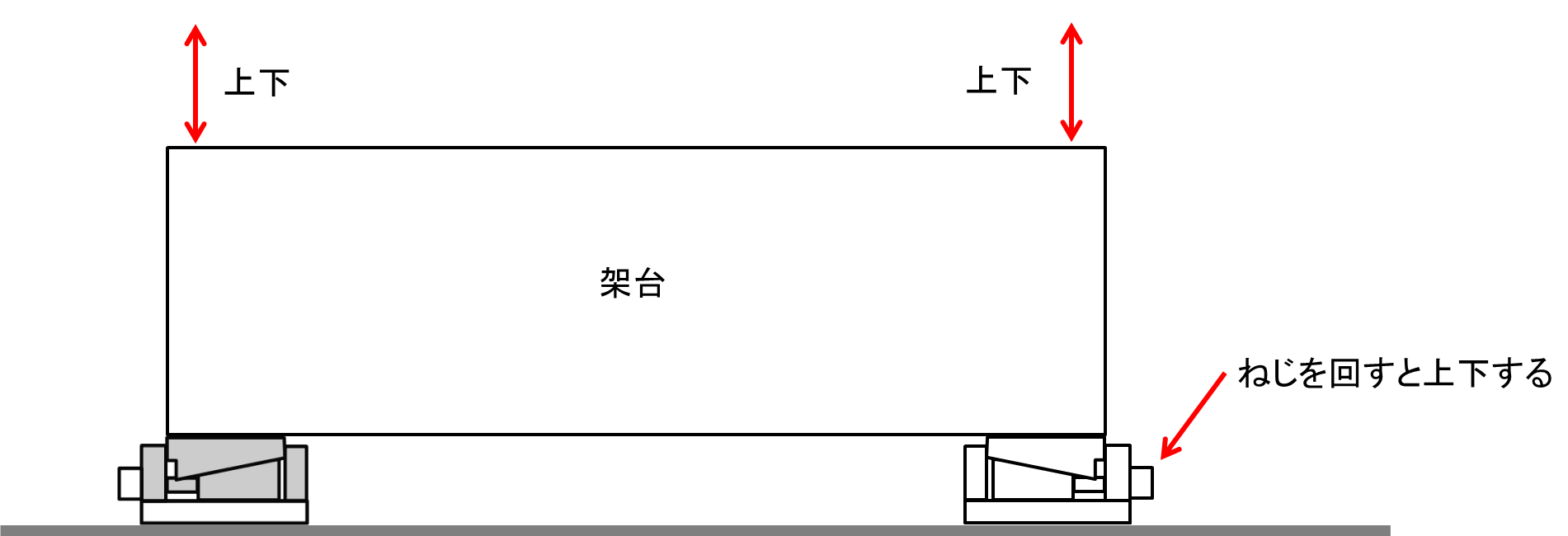

レベリングブロックを使用して水平にする方法

レベリングブロックの使用方法は下記に示す図が基本となります。

使用の基本

私の場合はレベリングブロック4個使用し4点受けとするのを基本としています。本来安定を考えれば3点受けが正しいのですが、組立てたモノを「据付/設置」をする場合に3点固定ではなく4点固定が基本となっている場合が多い為です。【*状況に応じて4点受け以外で行う事もあります】

つまり最終的にどのように固定するのかを想定してレベル調整を行わないと、矛盾が生じて「据付/設置」の時にレベルが出ない事が想定されます。ですから最終的な状態と同じ「固定/受け方」をして単体組立を進めるのです。

使用例を紹介

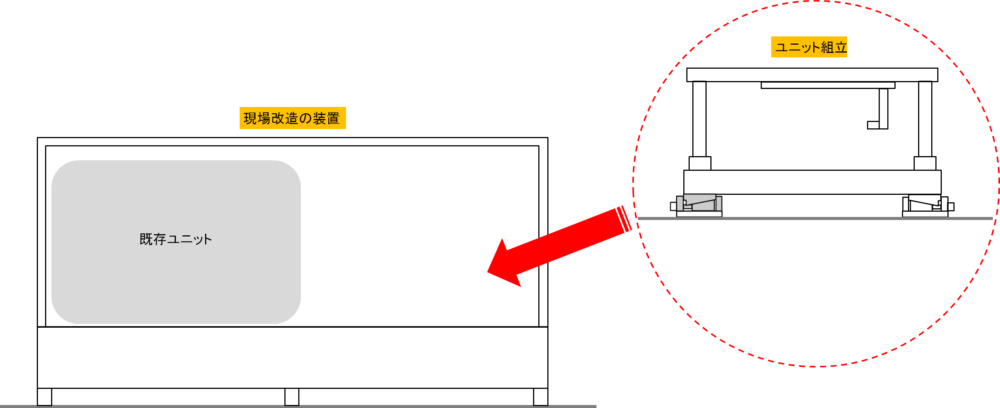

case1 現場改造用のユニットを組立てる

現場改造用のユニットを組立てる場合、現場でしか最終形態(現場の装置に合体)とならないのでユニット単体での精度を出しておく必要があります。

現場用のユニット

レベリングブロックをユニットの取付穴(装置のベース固定部分)に入れて水平調整を行いユニットの組立を進めます。ユニットで精度を仕上げておけば、現場の装置に搭載する時には取付面にシムを入れユニットのレベルを調整を行えば完了です。

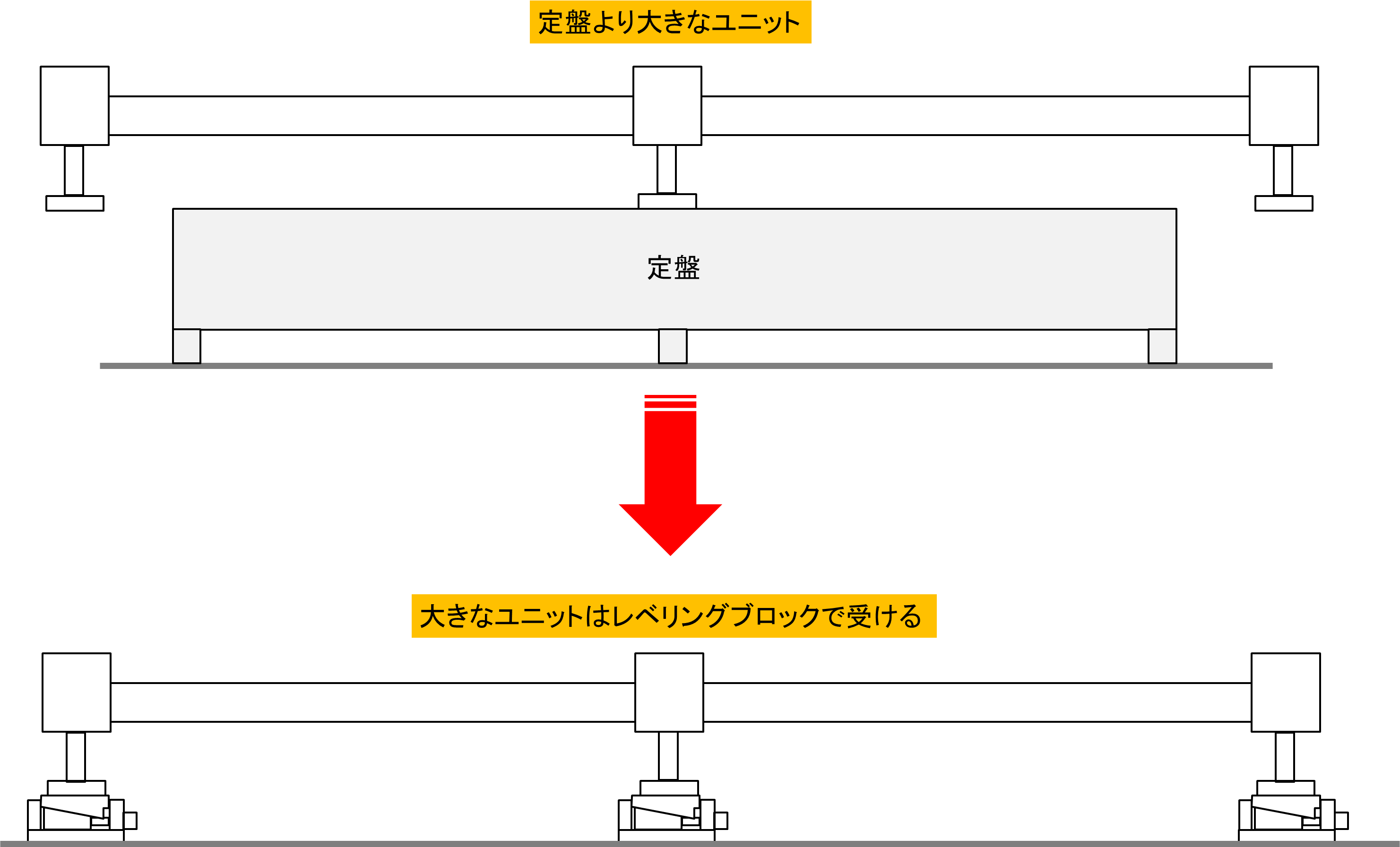

case2 定盤より大きなユニットを組立てる

大物のユニットで定盤に乗り切らないが、精度を測定/確認しながら組立をしたい時にはレベリングブロックを使用します。

大きなユニット

定盤と違いレベリングブロックは平面が出ていないので、レベリングブロックの高さを調整して平面(水平)を設定して組立を進めます。

レベリングブロックのポイントまとめ

それでは、レベリングブロックについて重要なポイントをまとめておきます。

ポイント

- レベリングブロックは、上下調整(高さ調整)をする為の部品

- レベリングブロックは、高荷重に強い、安定性が高い、微細な上下ができる、特徴がある

- アジャストボルトがないフレームを組立てるときに有効

以上3つのポイントです。

今回はレベリングブロックを使用した組立方法について解説しました。組立作業では基準の設定や精度調整が必要不可欠です。そう言った場合の選択肢としてレベリングブロックを使用し、仮想の基準を作り測定/調整をしながら組立を進める方法がある事を選択肢として覚えておくと良いと思います。

*レベリングブロックの購入はこちらから

関連記事:【精度測定/精度調整】

以上です