今回は「機械装置のベースフレームのレベル出し方法【水平調整の解説】」についての記事です。

機械装置の組立の基準となるのがベースフレームです。

ベースフレームのレベル出しは、組立の基本となる作業ですので紹介しようと思います。

機械装置のベースフレームのレベル出し方法

ベースフレームとは機械/装置の土台のことで、このベースフレームに様々なユニット、部品を取付けて機械装置となります。

ベースフレームは組立て作業における精度の基準となるので、どのような状態なのか?が非常に大切です。

精度の基準とは下記の2つです。

-

レベル(水平)

-

平面精度

こちらの記事「水平の考え方/機械装置の基本は水平」でも解説していますが、全ての基準は「水平」であるべきだと思っています。

つまりベースフレームが精度の基準となるのだから「ベースフレームは水平にすべき」となりますね。

レベル出しの方法

ベースフレームのレベル出し/水平調整の方法には下記の3つの方法があります。

方法

-

オートレベル

-

水準器

-

オートレベルと水準器の併用

では、それぞれのやり方について解説していきましょう。

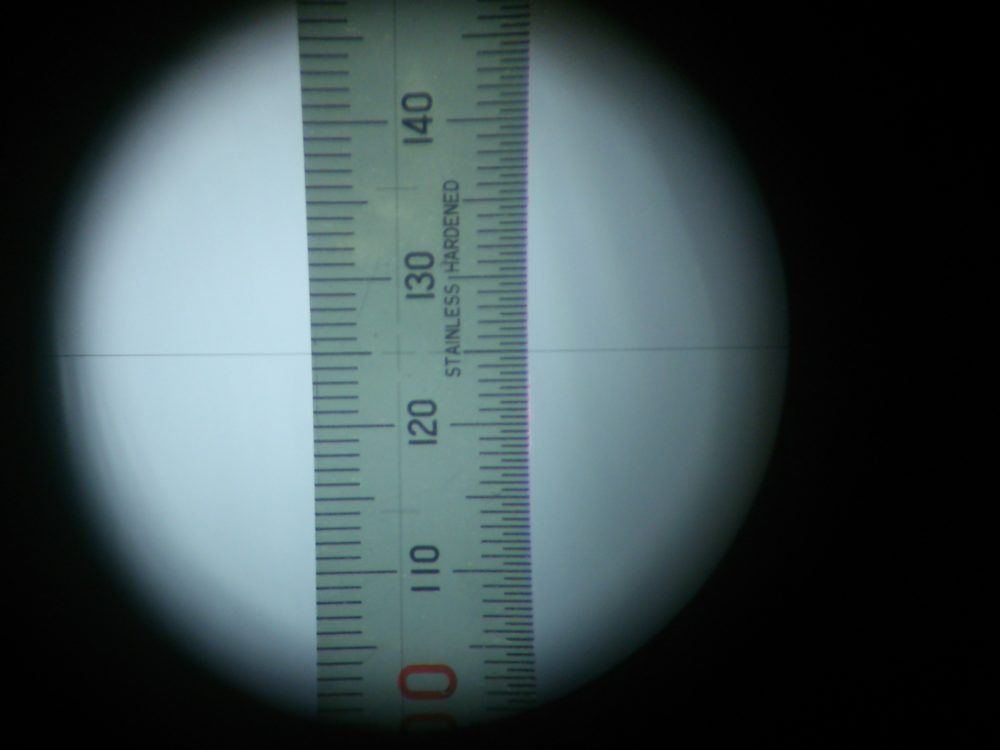

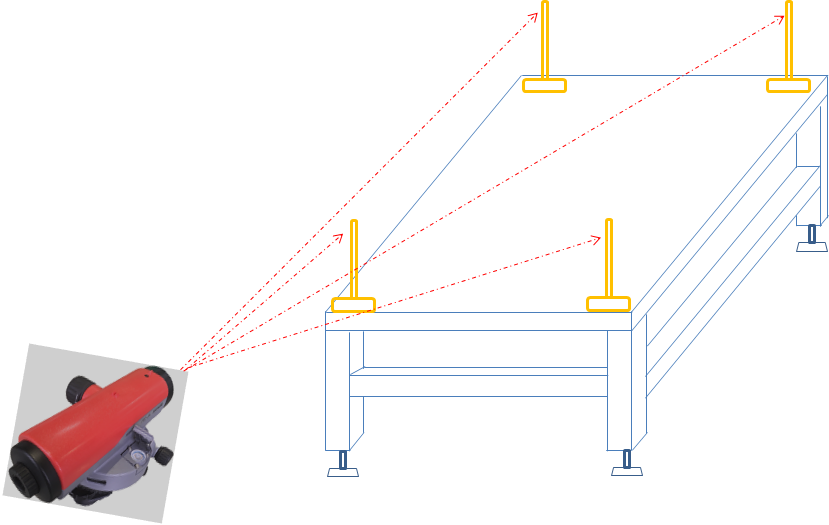

1.オートレベル

出典:ペンタックス カタログ

オートレベルでレベル出しする手順

-

オートレベルでレベル測定治具などを使用して、四隅を測定する≪ベース面が部分的に面削されているものはそれを考慮する≫

-

基準とする高さを設定し四隅のレベルが一致するようにアジャストボルトを調整する

-

四隅以外のアジャストボルトをFLに接地させる。ただし四隅のレベル変化を起こさせてはいけない

-

四隅以外のレベルを測定し低い場合には四隅に影響しない事を確認しながらアジャストボルトを調整することが出来る

-

レベル調整完了後、アジャストボルトのロックナットを締め付けボルトを固定する

-

全体のレベルを測定しアジャストボルトを微調整する。最後に全体のレベル傾向を把握する

イメージ

四隅以外のレベルについて

レベル調整をしていると四隅以外のレベルは四隅に対して「高い/低い」状況が起きることがありますが、特に気にしなくて大丈夫です。

なぜか?

-

これから取り付けていく部品やユニットは四隅の基準点からの高さとし、合わない場合にはシム調整、最悪は追加工で合わせればOK

基準点さえ決まればそこに対しての寸法を合わせれば良いだけなのです。深く考える必要はありません。

2.水準器

出典: 新潟理研測範株式会社 精密平形水準器

水準器でレベル出しする手順

-

水準器をベースフレームの中心位置か、装置の要となる部位を取付ける面に設置します。水準器は2個使用しX方向Y方向に置きます

-

水準器の気泡が中心となるようにアジャストボルトを調整する

-

四隅以外のアジャストボルトをFLに接地させる。ただし、四隅のレベル変化を起こさせてはいけない

-

四隅以外のレベルを測定し、低い場合には四隅に影響しない事を確認しながらアジャストボルトを調整することが出来る

-

レベル調整完了後、アジャストボルトのロックナットを締め付けボルトを固定する

-

水準器で水平を確認しアジャストボルトを微調整する。最後に水準器の設置している場所を変えてフレーム全体の傾きの傾向を把握する

水準器の欠点

水準器でレベル出しをする作業には欠点があります

欠点

-

水準器は水平に対しての傾きは分かるが、高さを測定することはできない。

-

ベースフレームが機械加工(面削)されているか、F材やアルミ材などの面精度が良い場合にのみ使用が可能で、黒皮や反りが大きいベースフレームには使用できない。

もしこの欠点を嫌うのであれば、オートレベルでレベル調整することをおすすめします。

3.オートレベルと水準器の併用

ベースフレームの面精度が良い場合は、オートレベルと水準器を併用すると「高さ」と「傾き」の2つの要素を把握してレベル調整ができるのでおすすめです。*手順は割愛します。

メリット

-

オートレベルで数値で調整が出来る

-

オートレベルでのレベル出しが、正しいか?あるいは、水平の微調整が水準器で出来る

ポイントまとめ

それでは、ベースフレームのレベル出し方法について重要なポイントをまとめておきます。

まとめ

- ベースフレームが組立の精度の基準となるので、ベースフレームは水平にすべきである

- オートレベルは高さ測定が可能で、ベースフレームの面精度に左右されずにレベル調整ができる

- 水準器は傾きを測定することが可能で、ベースフレームの面精度が悪い場合は使用できない

- 面精度が良い場合は、オートレベルと水準器を併用がおすすめ

以上4上つのポイントです。

*アジャストボルト/アジャストパットの取付についてこちらの記事をご覧ください

-

-

ステンレスのアジャスタパッドはかじりや焼付くのでフッ素で対策する

今回は、アジャスタパッドとは【ステンレスはかじりや焼付くのでフッ素で対策する】についての記事です。 アジャ ...

続きを見る

*オートレベルの購入はこちらから

*水準器の購入はこちらから

関連記事:【作業/工事/ユーティリティ】

以上です