今回は「ファイバセンサの特徴とケーブルの欠点」についての記事です。

ワークの検出の安価で定番なセンサとして光電センサやファイバセンサがありますが、特にファイバセンサは破損や損傷しやすいセンサなので取扱いや組付けには注意が必要です。

とはいっても、実際にはいくら気を付けても破損や損傷させてしまうことが度々起こってしまうので、何かしらの対策が必要でしょう。

そこで今回の記事では、私が実際に行っているファイバセンサの保護方法を紹介しようと思います。

記事の目次

ファイバセンサの特徴とケーブルの欠点と対策

ファイバセンサとは

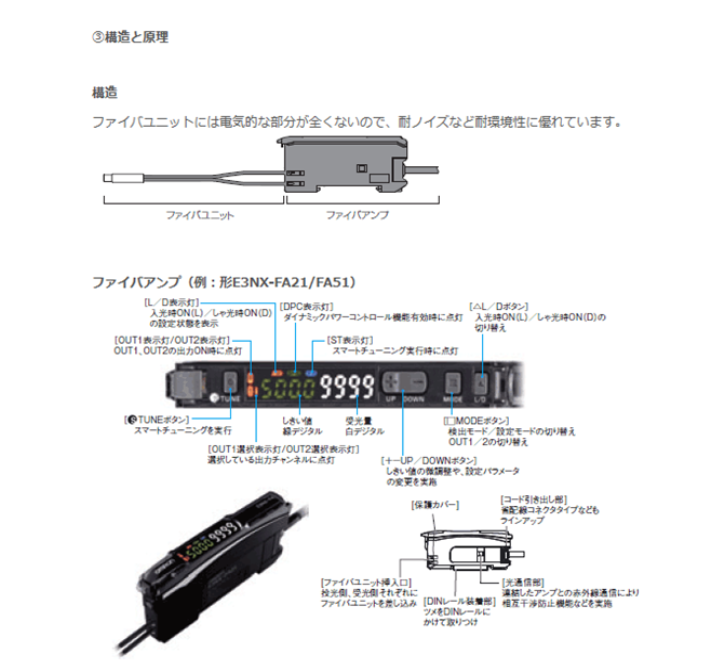

ファイバセンサとは、アンプからの光を光ファイバケーブルで伝送するセンサです。

光を出す「アンプ」と光を伝送する「ファイバユニット」によって構成されています。原理としては光電センサと同じです。

引用抜粋:オムロン ファイバセンサ 概要

ファイバセンサの特徴

ファイバセンサの特徴については下記の通りです。

引用抜粋:オムロン ファイバセンサ概要

特徴

①狭い場所での検出が可能

②耐環境性に優れる

③設置が容易

④検出物体に対する制約が少ない

⑤応答時間が短い

⑥非接触で検出が可能

⑦色の判別が可能

⑧調整が容易

ファイバセンサの欠点と対策

ファイバセンサの取り扱いには特有の注意点があります。

ファイバセンサ

欠点

- ファイバユニットのレンズが弱い・・・センサは非常に小型なのでレンズも小さく少々の汚れやキズなどで光量が落ちやすい

-

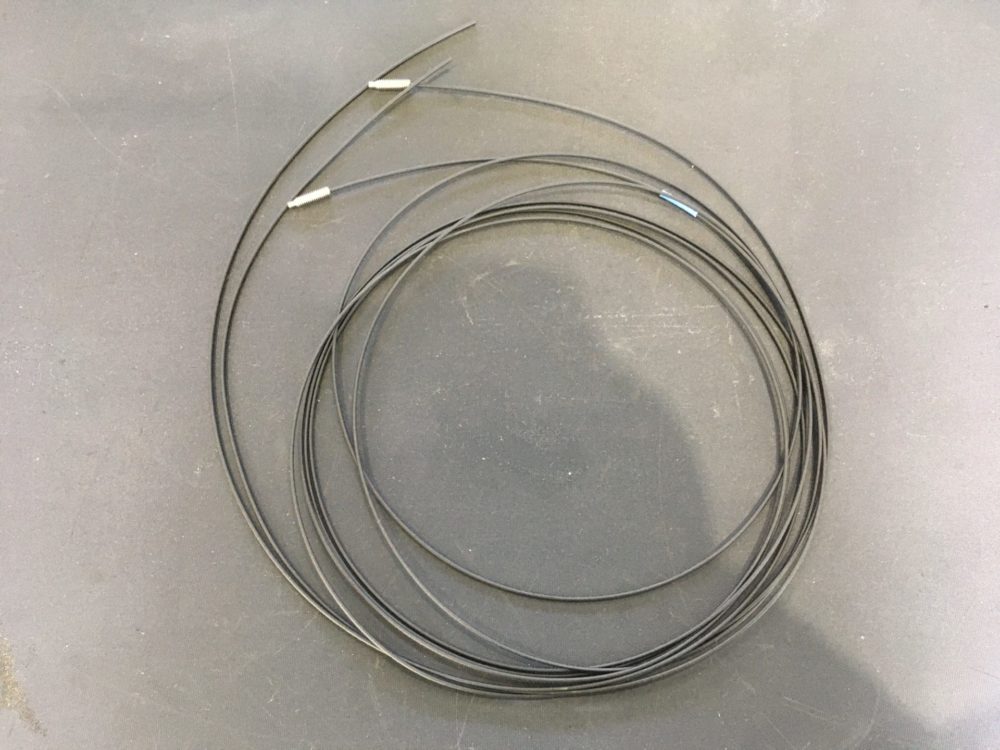

光ファイバケーブルは屈曲に弱い・・・ケーブルが折れたり、屈曲すると光量が落ちる

-

光ファイバケーブルの被覆(外周の保護)が弱い・・・圧迫や擦れで被覆が破れて光が漏れ光量が落ちる。ファイバケーブルは滑るので擦れる。

このうちレンズについてはオプションで交換できたり、長ナットを先端に取付けてレンズを保護する事ができますが、「屈曲に弱い」と「被覆が弱い」についてはファイバセンサの種類にもよりますが根本の解決方法がない欠点です。

このような欠点の対策として私がおすすめしたい方法があります。

-

ケーブルをチューブで保護する

それでは、次項から掘り下げて解説していきます。

ケーブルの損傷をチューブで保護する

光ファイバケーブルは屈曲と被覆が弱いのでケーブルの固定が難しく悩ましい問題となります。

屈曲と被覆の弱さによる問題点

屈曲と被覆の弱さによる問題点は下記のようになります。

- 屈曲に弱い・・・ケーブルを無理に曲げられないので「ケーブルの張りや硬さ」を生かして固定しますがそうなるとRが大きくなるので「何かが引っ掛かる」「何かに挟まる」リスクが高まる

- 被覆が弱い・・・ケーブルを保護する為にしっかりと固定したいのですが、強く固定すると固定部分とケーブルが接触する被覆は簡単に損傷してしまいます

屈曲と被覆の弱さの対策

屈曲と被覆の弱さによって起きてしまう問題を少しでも低減できるような対策これです。

-

ケーブルに「保護チューブ」を通す

-

おすすめの保護チューブSMC「TUZチューブ」

*TUZチューブは柔軟で耐摩耗に優れているのて使いやすいです。

引用抜粋:SMC 耐摩耗チューブ

使用のポイント

TUZのチューブを使用してケーブルを保護するポイントをまとめますと、、、

-

使用するチューブはTUZの4mmのチューブ

-

チューブの中にファイバセンサのケーブルを挿入して使用する

-

ファイバセンサのケーブルが長い場合は全てに通す必要は無い

-

「固定する部分」や「作業者や可動部に挟まれたりするような部分」には必ず通す

-

結束バンド(インシュロック)などの固定はチューブの上からおこなう

このようなことが挙げられるます。

ファイバセンサの欠点と対策のポイントのまとめ

それでは、ファイバセンサの欠点と対策について重要なポイントをまとめておきます。

ポイント

- ファイバセンサとは、アンプからの光を光ファイバケーブルで伝送するセンサ

- ファイバセンサのケーブルの欠点は「屈曲に弱い」「被覆が弱い」

- 対策はSMCのTUZチューブの中にケーブルを通して保護する

以上3つのポイントです。

参考

*ファイバーセンサーの購入はこちらから

*耐摩耗チューブの購入はこちらから

関連記事:【センサ/電子機器 】

以上です。